中国近代科幻怪谈:创试管婴儿以绝欲,做换脑手术救愚民

时间:2020-01-19 13:40:14 热度:37.1℃ 作者:网络

撰文 | 新京报记者 李夏恩

“公(恭)喜!公喜!新年了,到新世界了,真可喜!真可喜!”

梦,被叮当钟鸣与噼啪炮仗所惊醒,睁开眼睛,如今已经是新的一年。“恭喜新年”的陈词滥调在每年这个时候都会被不同的人不厌其烦地重复再重复。但实际上,每个人都心知肚明,所谓新旧交替,不过是时钟上的秒针走过了一个刻度而已,差别也不过是前一秒与后一秒的时间区隔。但对这位自号“中国一民”的三十多岁青年来说,这一声“恭喜新年”所横跨的却并非仅仅一秒,而是整整六十年。除夕三十的一场大梦,竟让他横跨时空,循着新年钟声,来到了六十年后的中国。

回想自己当初躺下时,心中还是满腔忿愤。那天是1904年2月15日,是中国旧历癸卯年的最后一天。年终正是盘点一年的时候,但回顾往昔,这位中国一民心中唯有酸涩痛楚。是年日俄战争爆发,竟以中国东北作为战场,而清廷政府却对自家门前的外敌侵凌熟视无睹,反而宣布局外中立,任由列强在中国土地上肆意蹂躏。麻木不仁的不止高高在上的权贵宰执,下到平民百姓,同样对迫在眉睫的国难危机置若罔闻。尽管日俄战争的警闻时时传来,但商场里,过年气氛未有少减,“还是讨债的讨债,求人的求人,祭神的祭神,吃酒的吃酒,忙个不了,连那看报纸都没有工夫看了”——在这些平民大众看来,比起国门内的熊熊战火,眼前的除夕元旦,才是“很大的节气”。这当然使这位容易冲动的中国一民怒不可遏:

“呸!地球绕太阳一周,算是一年,不知道是那一天起的,这些三百六十五天里面,随便那一天,都可以当除夕、当元旦的,今天就值得这样看重么?况且闹的都是为一家起见,连那自己徒弟都送给别人做战场都不管,这真是家人罢了!要是有一天,从家人进一步成了国人的资格,或者又有一天,从国人再进一步成了世界人的资格,有一番新局面,才可以有个新纪念啊!”

或许正是对他这不合时宜的满腹牢骚的回应,新年梦境才会特意为他搭起通往六十年后未来的桥梁。在这六十年里,中国的发展速度令人瞠目结舌,现实中迟迟迁延的议会迅速召开,集合各省公举议员共同筹划,对这个老大帝国进行了一次全方位的彻底改造。议会用强力刑罚对拒绝遵从新政的反动势力进行肉体消灭,用报纸、小说和唱本等手段打造民众爱国心理,同时建造的新型水底潜行舰和空中飞行艇在海空双栖作战,不仅将汹汹来犯的西洋列强兵舰化为齑粉,更逼迫列强放弃在华势力范围,与中国订立国际协约。战后,在中国的倡导下,世界各国完全取消军队,建立世界军,设立万国公法裁判所,使“文明的事业达到极顶”。在梦的尾声,由于世界和平已经实现,道德风俗更是臻于至善,因此五洲民众召开世界大会,废除了早已形同虚设的万国公法裁判所和世界军,成立了“胜自然会”,“大家协力的同自然争,要叫雨晴寒暑都听人类指使,更要排驭空气,到星球上去殖民,这才是地球上人类竞争心的归宿呢。”

梦之所以为梦,就在于它并非真实。梦中未来,自然也是虚幻出来的假想。但对这场“新年梦”的“造梦者”,36岁的蔡元培来说,它却不仅仅是一个虚幻之梦,而是自己孜孜希冀在未来时空将会实现的理想世界。那个做了一场甲子大梦的“中国一民”,正是自号“孑民”的青年改革家的自写小像。

年轻的蔡元培

可以想见现实中的蔡元培,在1904年2月17日写下这篇幻想小说《新年梦》时的情景:窗外是大年初二喧嚣欢腾的声声爆竹,掩过了东北冻原上日俄大战的连天炮火;窗内则是端坐冰冷屋中奋笔疾书的作者,“右手冻疮溃裂,肿得好似馒头一般”,却只能“套了一双半露指的手套,将左手放在大衣口袋里取暖”。国民麻木冷漠,四面天寒地冻,但他本人胸中却豪情炽热,在笔下的“新年梦”中穿越时空,来到未来,擘画一场除旧布新的变革大业。

梦中理想国:未来狂想曲

梦的魅力正在于此,它可以化现实中的不可能为可能。从某种程度上说,蔡元培的《新年梦》当然是在步追一个中国古老的梦游文学传统。从牛僧孺《玄怪录》中古元之梦入仙乡的和神国,到沈既济《枕中记》里道破人世沧桑的黄粱一梦。以梦为质料,跨越时空,构建理想世界的小说传奇所在多有。但蔡元培《新年梦》的特殊之处在于,他的梦中世界并非如仙山桃源一般虚无缥缈,而是投射于基于现实发展的未来。如果说古代梦游小说中的梦是一座通往异界的桥梁,那么蔡元培《新年梦》中梦则是一台穿越时空的时光机器。

漫画《梦中华大开世界》,出自晚清科幻小说《痴人说梦记》

梦的目的不是消极避世,而是积极地面向未来,这是身处晚清的知识分子发现的梦的一种新的功能。饶富意味的是,梦的这一功能的发明者,却是一本资质平平的美国幻想小说,爱德华·贝拉米

(Edward Bellamy)

的《回顾》

(Looking Backward,中清末中译本译为《百年一觉》)

。这本讲述一位波斯尼亚青年沉睡113年后,在2000年醒来,发现社会主义理想国已经建立的小说,于1891年被英国传教士李提摩太在《万国公报》上译介连载后,引起中国知识界一片震荡。1894年,单行本《百年一觉》由广学会出版刊行,更是成为一时热销著作,不断重刊再版。梁启超在《西学读书法》中介绍这本书以“小说家言,悬揣地球百年以后之情形,中颇有与礼运大同之义相合者,可谓奇闻矣。”另一位名叫孙宝瑄的读者在读过这本介绍公元两千年的未来世界的著作后,想到“今尚千八百九十七年也,为之舞蹈,为之神移”。

清末著名画报《点石斋画报》中的漫画《铁人善走》,这幅画作都具有科学幻想的性质。

晚清知识分子捕获到了幻想小说的秘钥之一,它不仅可以完全凭幻想创造整个世界,更可以让读者在阅读时将幻想当作现实。现实在一端,幻想在另一端,而幻想文学则将两者连成一线。在这本书的刺激之下,中国古代的梦游文学传统重新披挂上阵,被赋予指引国家未来的重任。

与《新年梦》几乎同时出炉的另一部幻想小说《痴人说梦记》,书如其名,同样是以梦为线索。在全书最后,作者描绘了一幅不亚于蔡元培《新年梦》的未来梦景,甚至更加逼真细腻。梦游者稽老古梦见自己在上海登岸,发现“那些外国字的洋房,都换了中国字。那街上站的红头巡捕不见了,都是中国的巡警兵。这还不算奇,最奇的是铁路造得那般的快,据人说,中国十八省统通把铁路造成了,各处可以去得”。在车站,一个拿旗子的人告诉他“本国如今大好了,各处设了专门学堂,造就出无数人才”。在他的家乡,作者虚构的象征国人民智未开的愚村里,也添设了无数学堂,学童们各个手拿《申报》阅读,天文地理知识比过去冬烘学究胜出百倍。京城里灰土扬长的环境早已不见,“极干净的马路”上“马车、电气车满街都是”,甚至还铺设了“两层马路”的立交桥。当这位已经眼花缭乱的梦游者被数百艘飘扬黄龙旗的兵舰炮声吓醒之后,他的朋友大笑一声对他说:“这就是我们中国将来的结局”。

陆士谔撰写的幻想小说《新中国》中1951年的中国

1910年,陆士谔的《新中国》同样也是大梦一场。与蔡元培一样,这场梦同样起源于新年的爆竹声中——搞不好陆士谔的这本小说就是蔡元培《新年梦》的扩写版,只是蔡元培一梦六十年,而陆士谔则将中国的变革之梦缩短到了四十年里。当他睁开眼睛,翻开眼前的报纸时,惊讶地发现自己已经不再身处令人憋屈气闷的宣统二年,而是来到了令人精神抖擞的“大清宣统四十三年正月十五日,西历一千九百五十一年二月二十七号”。

漫步四十年后的上海,昔日拥满商铺的洋货已经全部被国货取代,这一切都是因为国人在偿还巨额外债的压力下所凝聚起的爱国心,终于战胜了在中国占统治地位的外国资本。学成归来的留学生,又在宣统五年

(1913年)

发现了巨量金、银、铜、铁、煤矿藏,已经长大成人的宣统皇帝也是有道明君,宣布裁革所有厘卡杂税,以纾民困。给整个国家带来真正剧变的是,三年后国会的按时召开。随后,一如《新年梦》里所规划的那样,收回租界,发展海军,惟一与《新年梦》不同的是,西洋列强并未因中国对外的强硬态度而发起挑衅,仅仅看到了中国舰船规模,就已经让这些西方列强失魂丧胆,“一等巡洋舰八十五艘,二等巡洋舰六十二艘,战斗舰八十艘,驱逐舰一百艘,鱼雷艇七百艘,合并拢来共有一千艘。以吨数计算起来,共有三十二亿六万九千八百七十四吨,海军力为全地球第一”。对今天的中国读者来说,这则新年大梦中最引人瞩目的新中国未来预言便是在上海开办的万国博览会。只是在陆士谔的设定中,这场世博会的召开时间是宣统二十三年,也就是1931年,这一年,现实的中国则爆发了日本侵占东三省的“九一八”事变。

诚然,当这些兴奋的造梦者放下手中笔,环顾四周,就会发现自己身处的时代不啻一场噩梦。鸦片战争、甲午海战,庚子国变,辛丑条约,失败接二连三,领土日削月割,朝堂文恬武嬉,官员颟顸守旧,国民麻木不仁。身处亡国季世的忧患感,无时不刻不在侵扰着自诩救国济世为任的知识分子敏感的玻璃心。

但恰如粪肥足以滋养树木繁茂结果,清末腐朽污浊的土地也为滋养幻想提供了用之不竭的肥料:恐惧、冒险、挣扎、悲伤、绝望、死亡、重生、信念、希望以及绝处求生时所爆发出的强烈的乐观主义——所有这一切都在晚清的幻想小说中以丰富奇丽的色彩与质感呈现出来,有谁能抵御这梦的诱惑呢?

科学即法术:师夷长技以制夷

梦不仅可以通向未来,同样也可以重返过去,创造历史。不妨将时间的指针从末造季世的晚清时代,拨回到如日中天的康乾盛世。那时正是善用权术的雍正帝即位之初,西北的罗卜藏丹津却伺机发动叛乱,意欲侵占西藏。于是,皇帝派出心腹大将年羹尧与岳钟琪率军征讨。至此,是史书明载的真实历史。但战争,正是滋养史诗传奇的土壤。虚幻想象很难不插足其中,将惨酷的战场肉搏血拼,装点成适合在街头巷尾茶馆书坊讲述的传奇故事。于是,这部名为《年大将军平西传》的传奇小说应运而出,无甚稀奇。但这部书并非诞生于年羹尧西征之后不久,而是在康乾盛世过去一个半世纪后的1899年。考虑到四年前中国在甲午海战中折戟惨败,戊戌年的变法改革又以血流满地而告终,而成为众怒所归的腐朽朝廷,则试图将民众对朝堂的不满祸水西引,大力煽动仇洋排外情绪。因此,此时诞生这样一部回顾往昔中国盛世,行军打仗所向披靡的小说,不啻一针刺激心神的兴奋剂。

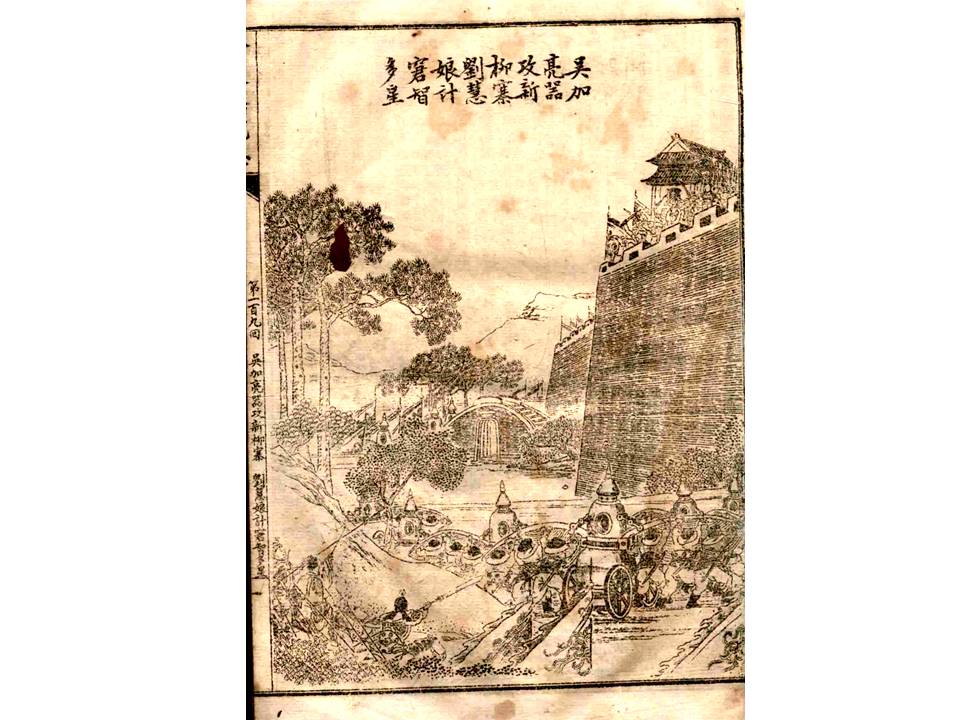

《年大将军平西传》,又名《年羹尧绘图平金川》,内页插图

但这部小说最饶富意味之处在于其中出场的一个重要角色南国泰。这位南国泰乃是清初来华的西洋传教士南怀仁之子,颇有乃父遗风,善于运用西洋机械原理,发明出诸如升天球、地行船、借火镜之类的清代“黑科技”武器,协助年羹尧平定叛乱,战功赫赫。书中掌握西方先进科技武器的不止南国泰一人,还有一位西藏定禅老僧转世投胎的更生童子。这位更生童子为求破敌之道,远赴欧罗巴瑞典国,钻研电学,炼成一条电气鞭,“祭炼起来,迅如雷,捷如电,遇着些小使能丧命,就是铁汉金剐、菩萨罗汉见着这电气鞭,也无有不坏的”。考虑到小说中的真实历史乃是1723年,比1831年英国人法拉第发明出人类历史上第一台发电机足足早了一个世纪,可以说更生童子乃是虚构时空中以电力作为武器的第一人。不仅如此,敌方阵营中也有一位精通西洋化学的奇士安庆子,他的法宝是在山中炼成的“镪水”,也就是浓硫酸。这浓硫酸作为武器同样威力无穷,哪怕对方是仙人下凡,对阵时被泼上些许,也要中伤逃命。从这个角度上看,《年大将军平西传》可谓如今香港片中“泼镪水”的先驱鼻祖。

西洋黑科技被运用于中国传统战争小说中,着实令人瞠目结舌。但它也并非凭空幻想,而是其来有自。早在五十年前,一部家喻户晓的传奇小说《荡寇志》

(1847年)

,就已经将西洋科技掺杂其中。这部小说以《水浒传》为基础,却反其道而行之,将水浒好汉全部描写成叛乱逆贼,最后被忠臣义士尽数剿灭。在逆贼宋江阵营中,有一位智力不下吴用的洋军师白尔瓦罕。根据小说所述,白尔瓦罕乃是西洋渊渠国人,生长澳门,精通军械发明之术,原本想投效大宋朝廷,却被奸臣陷害,无奈投奔梁山。他所制造的奔雷车、沉螺舟,直可以视为现代战争中坦克和潜水艇的鼻祖。在南国泰的身上,时时可以看到《荡寇志》中洋军师前辈的影子。

《荡寇志》插图,梁山盗匪们使用洋军师白尔瓦罕制造的黑科技武器“奔雷车”与官军对战

从白尔瓦罕到南国泰,可以隐然看到一条近代以来中国人西方文明观的线索。《荡寇志》刊行的1847年,堂堂天朝刚刚在鸦片战争被英军击败,颜面尽失。见证西方文明坚船利炮的中国文士,认定科技是洋人获胜的根本原因,于是将其浓缩成著名的口号“师夷长技以制夷”。反观《荡寇志》中的白尔瓦罕,出场时正是一名叛乱者,但最后却被天朝大军生擒活捉,受到感化,最终倾心投顺,亲自将西洋军械制造技艺传授中国,可谓师夷长技以制夷的典范。

等到《年大将军平西传》的时代,师夷长技的洋务运动已见成效,诸如李泰国、丁韪良、赫德这样的西洋顾问早已在中国占据一席之地,他们挟西洋科技引入中国,教习中国学生研读万国公法、制造西式武器,被时人视为洋人慕义归化的典范,被称为“洋客卿”。再联想到太平天国之乱中,清廷礼聘的英国军官戈登操练军队,力战平叛的功绩。两两相合,便构成了小说中那位效忠清廷的洋军师南国泰。

洋人既为所用,他们掌握的西洋科技也被纳入到中国传奇小说之中,也就顺理成章。但《年大将军平西传》最具有时代性的一点,恰恰是它最荒诞的一面。尽管书中南国泰发明的种种西洋黑科技在战争中大显神威,但本质上,这部小说其实是一部神怪小说。小说中南国泰的同袍战友癞残、佛印都是仙道中人,善使法术,那位在战场上大泼硫酸的敌手安庆子也是修道之士。辅助叛乱头目葛尔丹的十二名术士,乃是雪山老祖手下,随身携带法宝,也是宛如经典神怪小说《封神演义》里剽窃来的宇宙杯、日月镜、阴阳盆、乾坤瓶之类。与电力科学研制法宝电力鞭对仗的胭脂巾,竟然是月经秽布炼成。

科学即法术。在晚清时人眼中,科学无异于法术的具象化,只不过时而它可以为我所用,与仙术同流,时而它助力叛军,成为邪道妖术。这类将科学视同法术的科幻观念,恐怕亦唯中国独有。《年大将军平西传》中借罗马教皇之口说:“过了此地以西,并无有一能通法术之人。”这多少也意味着,中国人自己亦承认,这个东方古国乃是法术与科学相互混杂的神奇之地。

但法术与科学之间的共存并不可能久长,一如西洋17世纪以降的科学时代逐渐驱散宗教与魔法的阴霾,在中国,科学与法术的冲突也不可能仅仅停留在一部战争题材的幻想小说里。《年大将军平西传》刊行于世的一年后,以仇洋排外为口号的义和团运动终于发展成为剧烈的暴力冲突。愤怒的拳民冲击西方使馆,杀死洋人,损毁所有与西洋有关的事物。象征西洋科技的电线杆被认定是闭住天空导致天旱不雨的妖术邪物;铁路火车则挖断龙脉,破坏风水;照相机是攝人灵魂的妖器。至于那些挟西洋科技来华的传教士们,自然也被视为妖人鬼魔。洋人首领被义和拳民称为“鬼王”,“二百岁矣,炼妖法,能谋善卜,运筹帷幄,众鬼卒迷听调度,身穿秽物”。

与之对抗的义和拳民自然是神灵附体,仙人下凡。从关圣帝君、观音菩萨、二郎神君这些民间俗神,到赵子龙、秦叔宝、杨继业、常遇春这些名将英灵,乃至于猪八戒、孙悟空这样神魔小说中的虚构人物,也纷纷登场,与成为妖魔的西洋科技和洋人展开神魔大战。几乎可以说是神怪小说在现实中的开演。

义和团照片

但意味深长的是,小说有时比现实更清醒。在《年大将军平西传》中,是西洋科学的电气鞭战胜了中国法术炼造的胭脂巾。这多少承认了虚无缥缈的神怪法术,在蒸蒸日上的科学面前不得不俯首认输。义和团运动的最终失败,也在某种程度上为中国的幻想小说扫清了神怪的迷氛——人们在现实中已经看够了神魔争斗的光怪陆离,着实不必在小说中再加渲染了。毕竟,在世纪之交的这一年,现实比小说更离奇。科学则战胜法术,成为更合理的幻想的质料。一如《年大将军平西传》中南国泰制造的升天球,以科学的方式满足了中国人自古以来遨游天上的迷思。自1900年之后,升天气球成为了中国幻想小说中绝对主角。完成于1904年的科幻小说《月球殖民地小说》的主角,就是一个可以离地万里,甚至航向月球的巨大气球。蔡元培的《新年梦》中,也设计了向西方列强兵舰猛掷炸弹的武器“空中飞行艇”。在陆士谔的《新中国》中,那种老式的系缚在气球上的飞艇已经被改良,更新制造出了一种像飞鸢样式的飞艇。甚至还包括一种单人骑行的空中自由车。让作者不由得感叹道“乘车空行,何异登仙”。萧然郁生的烂尾科幻小说《乌托邦游记》的开场,就是一艘足有四层楼高装备各种设施的飞行艇。

清末《月球殖民地小说》插图。

最具震悚效果的,是一部名为《飞行之怪物》的诡异小说,1999年圣诞节前夜,一艘巨大的黑色飞行怪物从海面朝旧金山市飞来,突然以极快的速度横冲直撞,不到半个小时就将全市毁灭,接着,它一路向东航行,在撞毁了数辆列车后,这个飞行之怪物最终毁灭了纽约城,杀伤市民无数。这个莫名其妙的恐怖飞行怪物一面在空中横冲直撞,一面对西洋名城都会肆意毁灭,直到公元2000年2月23日这天,爱尔兰哥兰亚海峡地区的居民,发现了一枚从飞行怪物上面落下的奇怪物品。经过全世界科学家的拼装组合,最后,一名日本理学博士,认出了这件物品的真身:那是一枚“东亚中国老大邦之一服用品”:鼻烟壶。

大同幻梦:洗脑造人的乌托邦

挟幻想之力,中国人不仅可以乘气球飞行天空,更可以航向宇宙。法螺先生就是航向太空的第一名中国人,当然,这一切只能发生在幻想小说里。在这部由徐念慈根据德国讽刺作家比尔格

(G· A· Burger)

经典名作《法螺先生谭》

(今译《吹牛大王历险记》)

仿写的小说《新法螺先生谭》中,法螺先生在高山上,被星球之间的吸力交互作用形成的大风吹得形神分离,却由此领悟到了灵魂发光的新兴科学的真谛。尽管法螺先生高举灵魂发光巨光遍照中国,意欲唤醒国人,却只看到国人“无一不嘘气如云,鼾声如雷,长夜漫漫,梦魂颠倒”,只有一小部分未睡之国民,“亦在销金帐中,抱其金莲尘瘦,玉体横陈之夫人,窃窃私语,而置刺眼之光明于不顾。”

清末科幻作家徐念慈作品《新法螺先生谭》。

满腔怒火的法螺先生,形神再次分裂,灵魂的四分之一和躯壳留在了地球上,而剩余的四分之三灵魂则飞向太空。在与月亮撞击弹射出去后,他的灵魂飞越五大星系之间,在水星上,他目睹了一场造人术的奇观:

“余过时,见有二三人,系一头发斑白,背屈齿秃之老人于木架,老人眼闭口合,若已死者然。从其顶上凿一大穴,将其脑汁,用匙取出;旁立一人,手持一器,器中盛满流质,色白若乳,热气蒸腾。既取毕,又用漏斗形玻管,插入顶孔,便将器内流质倾入,甫倾入,而老人已目张口开,手动足摇,若欲脱絷而逃者,迨既倾毕,用线缝合伤口。”

从文字描述上看,这段开颅换脑手术着实令人瞠目而又战栗。但对旁观这一场景的法螺先生来说,却收获惊喜。晚清时代,传统中医提倡的心主说,已经被西洋现代科学的脑主说所代替。人们相信“人之生存运动思想,无一不借脑藏”。因此常葆青春的秘诀,就是保持大脑的年轻活力。这一观念经由晚清报刊上医学广告的宣传鼓吹,更是让民众入心入脑,心甘情愿地被一种名为”艾罗补脑汁“的所谓补脑神药骗得意乱神迷。法螺先生深信,倘若自己习得水星换脑之术,必能“将龙钟之老翁而改造一雄壮之少年”,“不独彼出卖艾罗补脑汁之公司,将立刻闭门,即我国深染恶习之老顽固,亦将代为洗髓伐毛,一新其面目也”。

清末科幻作家徐念慈。

制造新国民,乃是20世纪初中国知识分子梦寐以求的主题。对他们而言,所谓物竞天择、适者生存的社会达尔文主义乃是不二真理。老大帝国中头脑老朽的民众必须更新再造,不然必定会在世界竞争中遭到淘汰。梁启超所呼唤的少年中国,必定要从老年中国的衰朽皮囊中重获新生。究竟该如何洗脑才能让民众返老还童?新的脑汁究竟是何成分?徐念慈虽然在《新法螺先生谭》中并未明确提及,但揆诸时世,答案不难找到,那就是所谓“文明”。

放眼20世纪初中国的幻想小说,以文明为名所进行的国民性改造实验层出不穷。蔡元培的《新年梦》里采用的仍然是创办报刊杂志、改良戏剧、演说宣讲的常规模式,但在更具奇幻色彩的《新石头记》中,凡是进入“文明境界”中的都要由医生在隔壁房间用“测验质镜”检验过,“倘是性质文明的,便招留在此;若验得性质带点野蛮,便要送他到改良性质所去,等医生把他性质改良了,再行招待”。文明境界中更有一种“制造聪明散”,但这种药散只能给文明人食用,以增长“脑筋”,至于那些被文明人视为低劣种族的红、黑、棕人种,是决不能给他们食用的,同样是增长脑筋,文明人可以增加文明程度,而野蛮人则只会“助长野蛮”。这类野蛮到底的人物,已经无可救药,只能让其死亡,以减少世界的野蛮含量。

至于那种使野蛮老朽化为文明少年的洗脑神药,尽管法螺先生不慎错过,但另一部小说中却已然技术成熟,推广使用。这部名为《女娲石》的小说,可谓晚清科幻小说中的另类,在以男性为主角的小说丛林中一枝独秀,整篇讲述一群激进的女权主义者“花血党”如何用高科技手段武装女界,进而改造中国。在这个外表是妓院内里却是高科技王国的女权文明世界中,洗脑和暗杀是文明改造的两大手段。对那些冥顽不灵的贪官权贵,花血党假扮成侍妾妓女潜伏身旁,伺机暗杀,“同时刺死督抚州县三百余人”。另一面,则是开设“洗脑院”,对那些愚昧中毒已深的人进行洗脑:

“如脑筋为利禄所薰坏者,俺用绿气将他漂白,顷刻之间,再复元质。又如我国人民想望金银,其脑因感,遂定坚质。俺用黄水将他熔解,再用磷质将他洗濯。又如脑筋之中印有相片或金钱影,俺用硫强将他化除,再用骨灰将他滤过,安放脑中,遂如原形。又有脑筋如烟,或竟如水,俺能用药使之凝结,又能用药使之结晶。若夫黑斑过多,蜂巢纵横,随手成粉,见风成泥,洗不可洗,刷不可刷。俺不得已,只好挖去原脑,补以牛脑,如法安置,万无一失”。

尽管小说不过设作譬喻,但想象洗脑院中,成百上千名女性医生,将诱骗麻醉的男性摊在床上,剖开头颅,取出脑髓用药水清洗的壮观场景,仍然使人不寒而栗。而这种用强制手段对民众进行洗脑,再造新人的文明改造法,可以说是晚清科幻小说中的共同特征。晚清文士相信,民众麻木不仁,愚昧入骨,唯有使用强制手段方能收获成效。《女娲石》中加入花血党的前提条件就是彻底灭绝自我个人,不仅要“绝夫妇之爱,割儿女之情”,更要将自己一身彻底奉献给国家,尤其需要禁绝的是发自甜心的人欲情爱,因为“人生有了个生殖器,便是胶胶黏黏,处处都现出个情字,容易把个爱国身体堕落情窟,冷却为国的念头。所以我党中人,务要绝情遏欲,不近浊秽雄物,这便名叫灭下贼”。为了解决彻底绝欲造成的人口繁衍问题,花血党的科学家们特意发明出试管婴儿之法,这一科幻创想比1978年全球第一名试管婴儿的诞生早了70年,只是它的用途不是为了让不孕夫妻享受亲子温情,而是为了改造国民的女权革命。

晚清的科幻小说家特别热衷于在道德改良上大作文章。在1909年的科幻小说《电世界》中,电王强令全国十岁上下的男女服用不妨碍身体发育的“绝欲剂”,使之到五十岁左右才春情发动,因为“这时阅历深了,主见也有了,那些不道德的事竟没人做出来了”。即使是像蔡元培《新年梦》这样温和的版本中,也提出“初定了强奸的律,最重犯的处死,又有懒惰的罚,如不许游散,酌减食物等例”。

在20世纪初的幻想乌托邦中,基本的人性被牢牢桎梏在强制执行的道德规范之中,直到每个人都被洗脑再造,变成符合这个文明乌托邦的少年国民,才算拿到进入文明中国的凭证。在蔡元培幻想的“文明事业达到极顶”的乌托邦里,甚至个人的名字都被消灭掉了,“那时候没有什么姓名,都用号数编的”——这几乎就是17年后,俄国作家扎米亚京撰写的歹托邦经典《我们》中“联众国”的初稿。

然而,这毕竟是梦,是作者在除夕之夜昏昏入睡梦中的未来。现实属于每一个地球上的人,而幻想则属于自己。纵使它落于纸端,形诸文字,但在它找到通往现实的途径之前,仍然是一个充满幻想梦。在那个国运蜩螗的暗夜抚慰着一颗颗焦虑的心灵,让人们相信腐朽中会孵化出神奇,暗夜中孕育着光明。尽管梦总要醒来,就像那位“中国一民”被梦中宣告新世界的钟声惊醒时的满心快意——他已在梦中看到了未来:

“所以在这个黑暗世界,还要说道:公喜!公喜!新年了,到新世界了。”

作者丨李夏恩

编辑丨吕婉婷 李阳

校对丨薛京宁