Eur Heart J 哈医大二院于波教授和贾海波教授团队首次证实JAK2突变显著增加斑块侵蚀相关心梗风险

时间:2025-03-20 12:08:25 热度:37.1℃ 作者:网络

意义未明的克隆性造血(CHIP)是近年来发现的一种新型非传统心血管疾病危险因素,携带CHIP突变会使冠心病的发病风险增加约2倍。然而,CHIP基因中的JAK2 V617F突变虽然较为少见,却能增加10倍以上的冠心病风险。

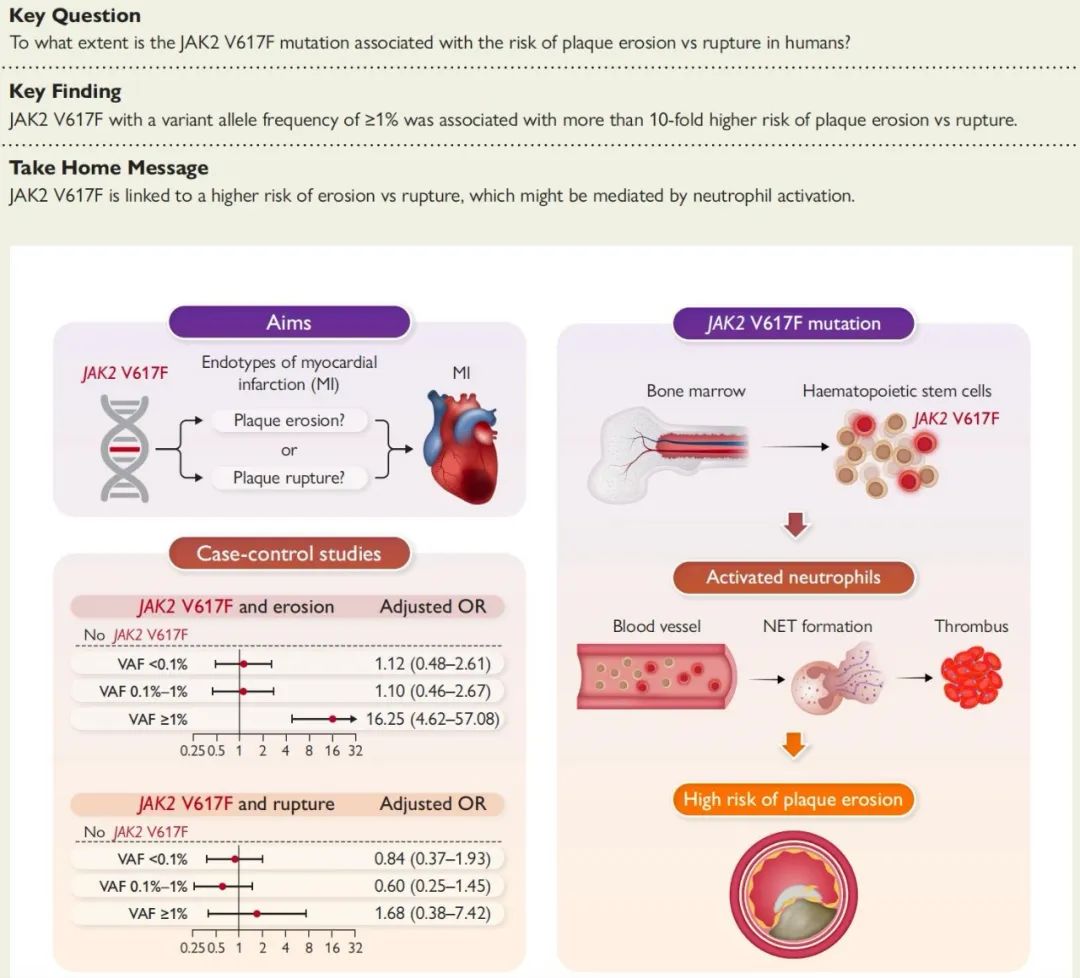

斑块破裂和斑块侵蚀是导致急性心肌梗死(AMI)发生最常见的两种罪犯斑块类型,前者主要与单核-巨噬细胞有关,后者和中性粒细胞密切相关。近期有研究报道在动物实验中,JAK2 V617F突变不仅会促进破裂样动脉粥样硬化斑块的形成,还会引起侵蚀样斑块的内皮损伤和血栓形成。然而,在人类中JAK2 V617F突变是否与斑块破裂或侵蚀的发生风险有关尚未明确,这一问题的澄清对于降低JAK2 V617F相关的AMI风险具有重要意义。

2025年3月7日,哈尔滨医科大学附属第二医院(简称“哈医大二院”)心血管病医院院长、心内科主任于波教授和贾海波教授团队,在心血管领域顶级期刊European Heart Journal 《欧洲心脏杂志》在线发表了题为“Plaque erosion risk and JAK2 V617F variant (斑块侵蚀风险与JAK2 V617F基因突变)”的研究论文。该研究首次证实,JAK2 V617F突变可使动脉粥样硬化斑块侵蚀的发生风险增加10倍以上,并指出突变引起的中性粒细胞过度激活以及NET形成可能是斑块侵蚀风险增加的重要机制。

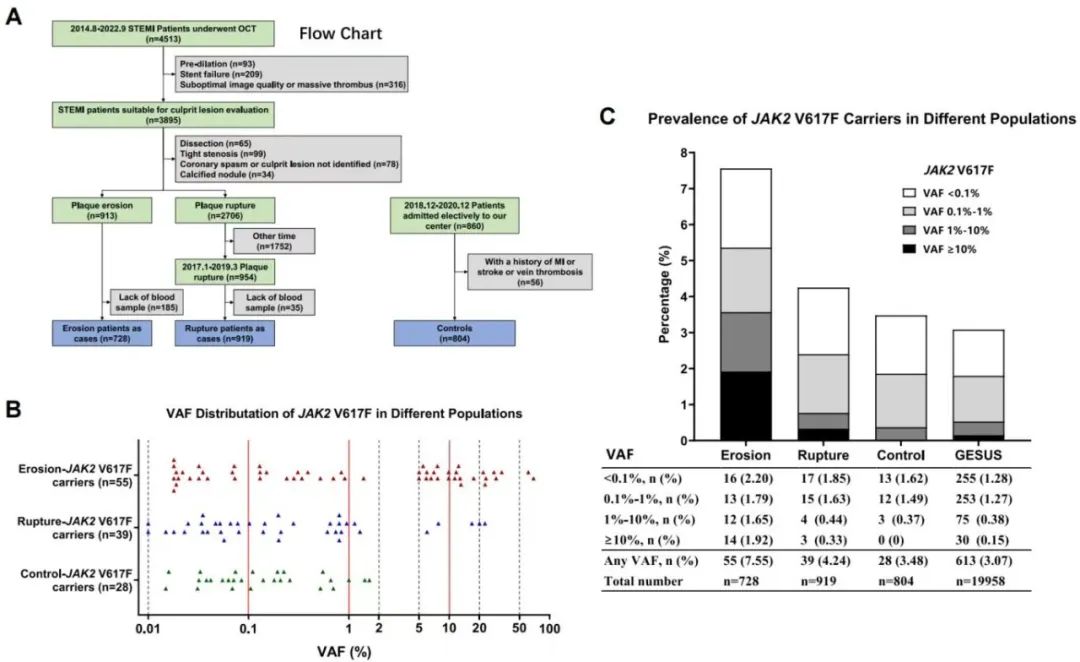

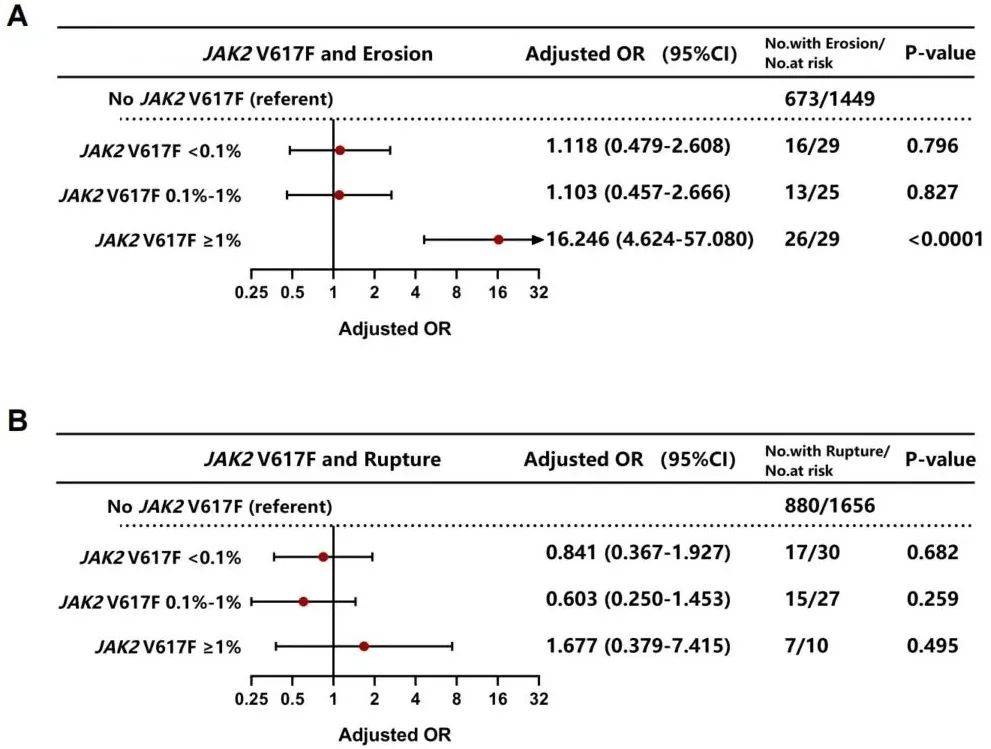

研究团队从哈医大二院心内科收治的接受光学相干断层显像(OCT)检查的ST段抬高型心肌梗死(STEMI)患者中,筛选出728名斑块侵蚀患者和919名斑块破裂患者,同时纳入804名无血栓病史的心内科择期入院患者作为对照组。通过数字PCR方法检测全血中的JAK2 V617F突变,结果显示,3.57%的斑块侵蚀患者、0.76%的斑块破裂患者以及0.37%的对照组携带变异等位基因分数(VAF)≥1%的JAK2 V617F突变。与非携带者相比,突变携带者的血小板计数更高,而血脂水平和糖化血红蛋白A1c水平较低。

通过病例-对照研究,团队分析了JAK2 V617F突变与斑块侵蚀或破裂的相关性。结果显示,JAK2 V617F突变(VAF≥1%)使斑块侵蚀的发生风险增加了10倍以上,但与斑块破裂无显著相关性。

为深入探索JAK2 V617F突变增加斑块侵蚀风险的机制,研究团队结合单细胞RNA测序、流式细胞术和生物信息学分析等方法,发现JAK2 V617F突变主要累及中性粒细胞,该基因的突变显著增加了中性粒细胞的激活水平以及NET的形成,这可能解释了该突变增加斑块侵蚀发生风险的机制。

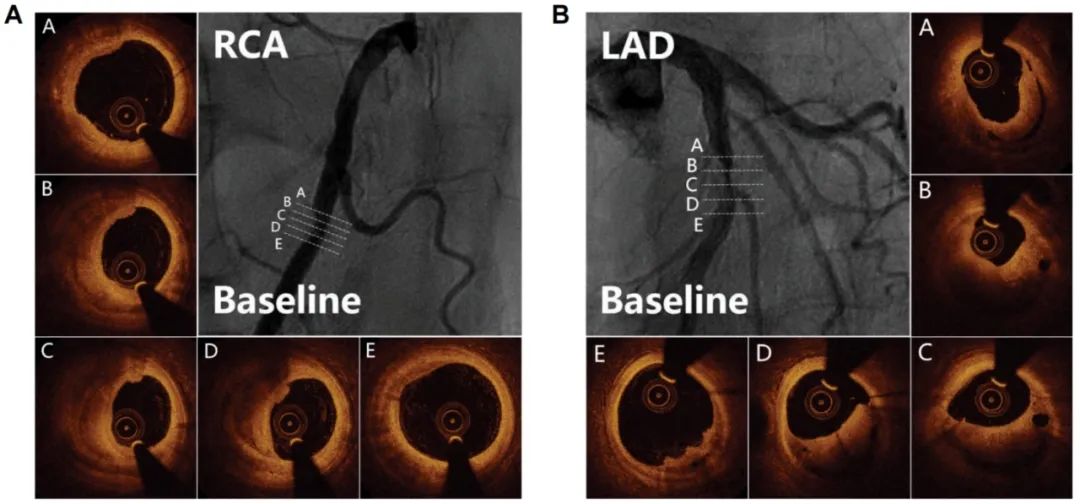

典型病例:该患者为72岁女性,诊断为STEMI,患者无任何心血管危险因素,但携带高突变负荷的JAK2基因(突变负荷为61.4%),且血小板计数显著升高:500x103/μL,OCT对前降支和右冠状动脉扫描显示斑块侵蚀伴发血栓形成。

哈医大二院心内科的王盛放博士、罗星博士和胡思宁教授为共同第一作者。哈医大二院和寒地心血管病全国重点实验室为第一完成单位。

原文链接:

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf114